- Mon Agglo

- Mon quotidien

Flash infos

En ce début novembre, à l’occasion de la remise du Prix Femina, faites un saut dans le passé avec la remise du Prix Femina-Vie Heureuse en 1925, consultable sur le site “epOcc”, de l’Agence Unique, Occitanie Culture.

« Je suis né dans une forêt en avril 1894, mois tempétueux entre une bourrasque et une soleillée. L’état civil dit à Villar-en-Val. », ainsi résonne la voix du poète dans le n° 81 du riche documentaire Un siècle d’écrivains, diffusé le 17 juillet 1996.

« La vraie vie », les termes sont empruntés à l’ouvrage de Gilles Gudin de Vallerin, spécialiste de l’auteur (Grain d’Sel, FL 841 DEL). Joseph Delteil, écrivain et poète français, la découvre, cette vie, au cœur des Corbières, dans la ferme de La Pradeille, au sein d’une famille modeste : un père bûcheron-charbonnier et une mère « buissonnière », nous rappelle Magali Arnaud dans l’article intitulé « Villar-en-Val et Pieusse : les lieux d’enfance dans l’œuvre de Joseph Delteil » tiré du livre Les aventures du récit chez Joseph Delteil (Grain d’Sel, FL 848 DEL). Famille modeste qui le dotera cependant d’un double fait en le berçant dans une langue occitane qui ne le quittera pas. En 1974, à l’occasion d’un entretien, le poète évoque avec tendresse et fierté son appartenance et son lien avec cette langue qui a accueilli et permis l’éclosion de sa personnalité autant que de ses premières idées : « Je rends grâce à Dieu d’avoir eu deux faits en mon berceau : le fait occitan et le fait français. ». Sa sensibilité littéraire mêle le patois occitan et le français qui influenceront son style et sa vision du monde, profondément enracinés dans la nature et la langue populaire. Comme le mentionne Marie-Françoise Lemmonier-Delpy dans la revue Europe en 2018, on retrouve cette sensibilité dans l’expression « le langage passé dans le pressoir » : « [Expression] singulière de Delteil, issue d’une correspondance, elle est représentative de cette image que l’on a de l’écrivain-paysan, au milieu de ses vignes, à la Tuilerie de Massane ».

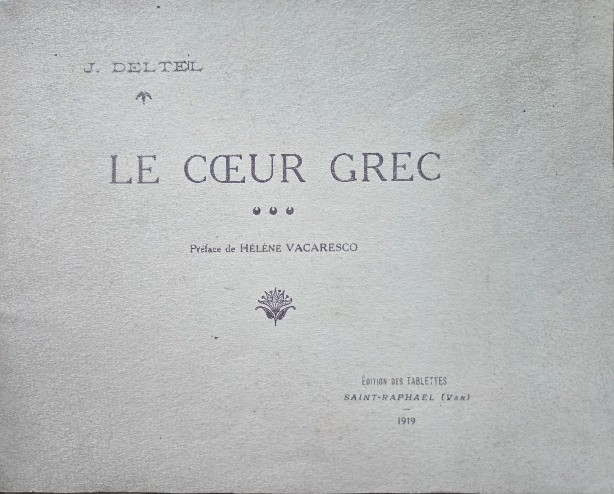

Dans un département majoritairement radical, Delteil suit pourtant une formation cléricale : d’abord au collège Saint-Louis de Limoux, puis à Saint-Stanislas, à Carcassonne, où il termine brillamment ses études secondaires. Ce parcours l’oriente vers le catholicisme social et nourrit l’idée, un temps envisagée, d’une vocation sacerdotale, mais son esprit insoumis l’écarte bien vite des dogmes. À l’hiver 1913-1914, alors clerc de notaire à Limoux, il compose ses premiers poèmes en français ainsi que des textes en patois destinés aux almanachs. Mobilisé dans un régiment colonial, il passe la guerre à Saint-Raphaël et publie en 1919 son premier recueil de poèmes, Le Cœur grec, auréolé d’un prix à l’Académie française l’année suivante.

Après quelques mois passés dans les Vosges, il s’installe à Paris en 1920, à l’âge de 26 ans : « J’étais très ingénu, je ne savais rien, je ne connaissais rien, mais j’entrais tout d’un coup dans le monde le plus libre, le plus étonnant, le plus génial… ». Il fréquente alors des cercles intellectuels variés et rencontre Pierre Mac Orlan, qui favorise la publication de son premier roman, Sur le fleuve Amour (1922, disponible à Grain d’Sel), au style éclaté et sensuel. L’ouvrage attire l’attention d’Aragon et d’André Breton, chef de file du mouvement surréaliste, qui admire son imagination débridée. Cependant, Delteil refuse toute étiquette et rejette l’idée de s’enfermer dans un style, préférant suivre son propre chemin. Il suscite curiosité et débats par ses textes singuliers : Choléra (1923, disponible à la médiathèque de Capendu), Les Cinq sens, (publié en 1924, une édition originale est consultable à la Bibliothèque de conservation et une édition de 1983 empruntable en médiathèque), ou encore Jeanne d’Arc (1925), iconoclaste et passionné. Ce dernier roman, pour le moins atypique au vu du sujet traité, lui vaut le prestigieux Prix Femina-Vie heureuse (aujourd’hui, Prix Femina), couronnant une approche audacieuse et une vision personnelle de l’héroïne nationale. Cette récompense, attribuée par un jury féminin et consacrant le plus souvent des œuvres d’avant-garde, lui apporte une notoriété fulgurante, mais suscite aussi de vives controverses dans les milieux religieux mais aussi chez les surréalistes, dont la conséquence immédiate est la rupture avec une partie d’entre eux.

Dès lors, il choisit de s’exclure du monde des Lettres alors qu’il n’a pas 40 ans. Ses retours réguliers à Limoux et Pieusse nourrissent une poésie ancrée dans son terroir : Ode à Limoux (1927), La Belle Aude (Editions d’Art Jordy, 1930, consultable à la Bibliothèque intercommunale de conservation). Cette même année, il rencontre Caroline Dudley Reagan, créatrice de la Revue nègre, qu’il épouse en 1937. Loin des intellectuels parisiens cravatés, ils s’installent ensemble à la Tuilerie de Massane, à Grabels, près de Montpellier, où Delteil revendique sa figure de « poète-vigneron ». Il s’y sent comme le maître du monde : « Je suis en somme un grand sauvage, un primitif, un indigène. Tout ce que j’aime au monde, c’est la liberté de vivre indépendamment du monde entier ».

S’il garde tout au long de sa vie un lien intime avec le catholicisme, c’est avant tout par son hédonisme, son goût de l’instant et son exaltation des sens qu’il marque durablement. Ces accents séduisent la génération de 1968, l’année de la parution de La Deltheillerie, œuvre qui lui vaut un nouveau succès. Des écrivains comme Henry Miller ou Michel Déon louent sa liberté d’esprit. Les jeunes poètes et chanteurs – dont Georges Brassens et Léo Ferré – s’intéressent à sa verve anticonformiste.

Joseph Delteil s’éteint en avril 1978, à quelques jours de ses 84 ans.

De ce personnage haut en couleurs, écrivain-paysan comme il aimait à se définir et adepte du dadaïsme, l’œuvre, constituée de trente-six publications, compose un discours inspiré et jubilatoire. Elle reste marquée par une liberté de ton, une sensualité de l’écriture et une célébration de la vie dans toutes ses dimensions. Entre audace et ferveur, elle témoigne également d’un esprit profondément enraciné dans sa terre natale tout en s’ouvrant à l’universel.

Lire Delteil, c’est entrer dans un monde où la langue se fait chair, souffle et lumière.

Joseph Delteil occupe une place singulière dans la littérature française du XXᵉ siècle. Écrivain libre, passionné et inclassable, il a construit une œuvre foisonnante où se mêlent poésie, romans et essais, toujours traversés par un souffle de vitalité et d’invention. Elle échappe aux classifications littéraires traditionnelles pour inventer une langue vivante, rythmée, souvent proche de l’oralité. Une forme de littérature hybride, polyphonique, archéologique même, que l’ouvrage L’habitation d’un poète : lectures de Joseph Delteil (Grain d’Sel, FL 841 DEL) de Jacques Laurens – qui a été le secrétaire du poète – porte haut, par une forme de mimétisme libre.

La singularité de Joseph Delteil tient aussi à son inspiration profonde : les bêtes et les plantes, avec leurs présences mystérieuses, leurs mouvements et même leurs silences. Chez lui, chaque arbre, chaque oiseau, chaque animal possède un langage secret, une manière d’exister qui vient nourrir son imaginaire. Cette symphonie du vivant traverse ses écrits, offrant une vision de la littérature comme une nature en expansion, où l’homme n’est jamais seul mais relié à la force des éléments et à l’âme du monde.

Audacieuse, Jeanne d’Arc se caractérise par une écriture influencée par la mémoire et les paysages de son Languedoc natal, qui insuffle à l’héroïne une force intime et charnelle. Delteil s’empare ici de la légende de la célèbre Pucelle d’Orléans pour offrir une œuvre poétique et mystique, où la foi, la liberté et l’imagination priment sur la rigueur historique. Le roman mêle ainsi des accents religieux, des images sensuelles et une forme de naïveté volontaire, où la figure de Jeanne devient presque intemporelle. Delteil exprime son admiration sans réserve pour cette femme « libre comme l’air, plus nue que la vérité ». En novembre 1926, un projet d’adaptation par un film muet intitulé La Passion de Jeanne d’Arc est en préparation, scénarisé par Delteil lui-même en collaboration avec le metteur en scène danois, Carl Theodor Dreyer. Le film sort l’année suivante.

Delteil ne raconte pas seulement une histoire, il la fait vibrer les mots et les choses dans la chair du monde. Les champs, les ciels, les forêts qu’il évoque ne sont pas décoratifs : ils portent la ferveur et l’élan vital qui animent Jeanne. La nature devient alors une véritable source d’inspiration poétique, un miroir de l’âme et un espace de mémoire collective.

Comme un hommage, le « Sentier en Poésie », scénographié par Magali Arnaud, maire de Villar-en-Val, et Philippe Forcioli, est un chemin au cœur de la Borie de Guillaman où les mots rencontrent les paysages qui ont nourri l’imaginaire de l’écrivain. Chaque poème inscrit fait résonner la mémoire collective : mémoire des lieux, des habitants, des traditions. Philippe Forciol, dans son article « Lieux de vie » publié dans la revue Europe en 2018 l’évoque avec ces mots : « Ici nous montrons le Delteil de la source, l’eau pure de son inspiration et le meilleur de son œuvre car son œuvre est faite de sublime et de textes de moindre importance ». Il ne s’agit pas d’une simple promenade, mais d’un véritable parcours initiatique où chaque élément a sa place et son sens.

Les promeneurs y découvrent, entre vignes, garrigues et forêts, des extraits de textes qui résonnent avec le décor naturel. Ainsi, les mots, les lieux et le mouvement de la marche s’accordent en une même harmonie : celle d’une expérience sensible où le lecteur-marcheur devient aussi un voyageur intérieur.

Avancer sur ce sentier, c’est entrer dans l’univers de Delteil, où la poésie se déploie dans l’air, la pierre, les arbres, et où chaque halte devient une étape vers une compréhension plus profonde du lien entre l’homme, la nature et le langage. À mi-chemin, le Petit Théâtre de Verdure apparaît comme une prolongation naturelle de cette traversée poétique. Dans ce lieu ouvert, où la scène se confond avec la terre et le ciel, la parole de Delteil retrouve sa dimension vivante, collective et partagée.

La marche vers ses mots trouve son aboutissement dans un espace qui les fait résonner à voix haute, redonnant au texte son souffle originel : celui d’une poésie qui se dit, se vit et se célèbre au grand jour. En marchant, le promeneur redécouvre ce patrimoine immatériel, transmis de génération en génération. La poésie devient alors un fil vivant entre passé et présent, reliant la parole du poète à celle du territoire et de ceux qui l’habitent. Écrivain-paysan, la trajectoire de Joseph Delteil s’achève comme elle avait commencé : dans la lumière du Languedoc, au cœur d’une nature qu’il avait choisie comme compagne et confidente. Là, au profit d’une existence accordée aux rythmes de la terre et aux voix secrètes du vivant, dans le silence des collines, il trouva la plénitude et l’apaisement, poursuivant son dialogue intime avec les mots.

Aujourd’hui, son héritage se prolonge bien au-delà des pages, jusque dans les paysages qui l’ont vu naître, au cœur du « Sentier en Poésie » où la lecture se fait marche, à la poésie vibrante, comme un hommage vivant à sa voix unique. Marcher, lire, écouter, il s’agit d’une expérience sensorielle. Ce projet est à la fois un transformateur de patrimoine et une cartographie littéraire vivante. Arpenter le « Sentier en Poésie », c’est s’ouvrir le cœur, s’emplir de mots, s’enivrer de senteurs et de couleurs ; c’est sentir l’âme de Delteil, lumineuse, portée par une joie d’exister et un émerveillement toujours renouvelés !

De manière symbolique, le chemin invite au recueillement et à la contemplation. Comme la fin de la vie de Delteil, il n’est pas un terme abrupt mais une ouverture — vers le ciel, la terre, l’invisible. Ainsi, la conclusion du sentier résonne comme un pas ultime qui prolonge l’écrivain au-delà de sa disparition, dans la permanence des paysages et dans la force toujours vivante de sa parole.