- Mon Agglo

- Mon quotidien

Flash infos

“Les célèbres Carnets de Louis Barthas ont été publiés en 1978 par Rémy Cazals. Mais qui était ce soldat méconnu ?

Réponse sur le site https://epocc.fr !”

La Première Guerre mondiale, par sa violence sans précédent, a profondément bouleversé les sociétés européennes. L’expérience du front, les conditions de vie des soldats et la manière dont la guerre fut perçue par ceux qui la vécurent directement ou indirectement ont laissé une trace dans une multitude de documents personnels et collectifs.

Trois sources, très différentes par leurs natures et leurs tons, offrent une vision complémentaire de ce cataclysme : Les carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier, 1914-1918 (disponible à Grain d’Sel, FL 944.081 BAR),la correspondance du Lieutenant-colonel Georges Brissaud-Desmaillet (BIC, FLO F 022230)et la revue humoristique Le Rire aux éclats, journal de poilus rédigé dans les tranchées (BIC, M2C0). Ensemble, elles révèlent les contrastes entre les vécus individuels, la hiérarchie militaire et les réactions culturelles face à la guerre.

Ces trois regards — celui du simple soldat, celui du chef, et celui de l’humoriste — composent un triptyque éclairant sur la manière dont les contemporains ont tenté de comprendre, supporter et donner sens à la guerre.

« Toi qui écris la vie que nous menons, au moins ne cache rien, il faut dire tout. » (Les carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier, 1914-1918, ed. La Découverte, Paris, 2013, p.130)

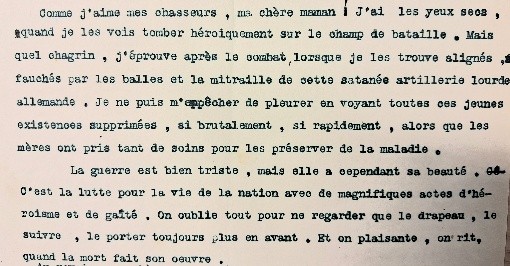

Par ces mots, qui résonnent comme un véritable credo moral, Louis Barthas, tonnelier originaire de Peyriac-Minervois dans l’Aude, affirme le devoir éthique du témoin face à l’histoire. Caporal lors de la Grande Guerre, il a laissé à la postérité un témoignage d’une force rare. Ses Carnets de guerre, publiés par Rémy Cazals, sont d’une sincérité et d’une humanité exceptionnelles et dépassent la simple chronique d’un soldat pour devenir une œuvre universelle sur la condition humaine face à la guerre.

« C’est à la fois un document historique de premier plan et une grandeur littéraire. » C’est ainsi que François Mitterrand avait en son temps décrit l’œuvre du soldat, comme le mentionne l’article « Les carnets du tonnelier Barthas ont révolutionné notre vision de 14-18 » (La Dépêche du Midi, 29 août 2014).

En écrivant sans dissimulation, il offre une parole unique : celle des humbles, des oubliés, de ceux dont la mémoire risquait de s’effacer ; mais également une vérité : celle des hommes, des souffrances, des injustices et de l’espérance obstinée. Son écriture devient ainsi un acte de transmission essentiel, un héritage pour que la guerre ne soit pas seulement racontée par les vainqueurs, mais aussi par ceux qui l’ont endurée. Mobilisé en 1914, Barthas consigne jour après jour son expérience dans dix-neuf cahiers soigneusement tenus (soit 1732 pages comportant 333 illustrations dont 309 cartes postales) où s’expriment à la fois sa lucidité, sa lassitude et son humanisme. Sa plume, simple et droite, n’a rien d’un style d’écrivain, mais tout d’une conscience. Ses mots, d’une sincérité bouleversante, font surgir l’absurde et la grandeur mêlés de cette guerre sans visage.

Il y dénonce la brutalité des combats, la misère du quotidien dans les tranchées et surtout le fossé immense entre les soldats du rang et les officiers. Pour lui, la guerre est d’abord une tragédie sociale et humaine : il y observe la fraternité entre hommes de condition modeste, unis dans la souffrance, mais aussi l’injustice d’un système où les décisions meurtrières se prennent loin du front.

Barthas, pacifiste et socialiste, rejette l’idéologie patriotique dominante.

Ses carnets, longtemps restés manuscrits avant d’être publiés en 1978, bouleversent les lecteurs. On y découvre, non pas un héros, mais un homme, ordinaire, qui refuse de se résigner au silence. Non pas un récit d’exploits, mais une chronique de survie, de fraternité et de dignité humaine. Ils permettent de saisir le désenchantement d’une génération et de comprendre combien la guerre fut vécue comme une trahison des idéaux républicains. (Sur les pas de Louis Barthas, 1914-1918, Grain d’Sel, FL 944.081 SUR).

À l’opposé de Barthas, le Lieutenant-colonel Georges Brissaud-Desmaillet appartient à la haute hiérarchie militaire, comme le rappelle l’article « Un général méconnu : Georges Brissaud-Desmaillet (1869-1948) » (Bulletin de la SESA, t. CXVIII, p.133-142).

Sa correspondance, rédigée pendant les années de guerre, offre un autre point de vue, celui du commandement. Elle révèle un homme conscient du poids de ses responsabilités, soucieux du moral de ses troupes comme de celui de ses proches. Là où Barthas décrit la guerre comme une expérience d’aliénation et de désillusion, Brissaud-Desmaillet la vit comme un devoir patriotique et un service à la patrie.

Toutefois, la lecture attentive de son courrier laisse transparaître des moments d’humanité : des inquiétudes pour ses soldats, une lassitude morale face aux pertes, voire un doute discret devant l’ampleur des sacrifices demandés. Ces lettres montrent aussi l’importance du lien familial dans le maintien du moral des officiers. La guerre y apparaît non seulement comme un champ de bataille mais aussi comme un espace intime où s’expriment l’attachement, la pudeur et la volonté de ne pas inquiéter ceux qui attendent à l’arrière. Ainsi, malgré la distance sociale et la différence de ton, la correspondance de Brissaud-Desmaillet rejoint, sur un autre registre, le témoignage de Barthas : tous deux traduisent la fatigue morale et le désir de retour à la paix.

À côté des récits personnels, la revue Le Rire aux éclats illustre un autre visage de la guerre : celui de la satire et de l’humour, utilisés comme remparts contre la peur et la douleur. La bibliothèque de conservation détient, sous forme de recueil relié, l’ensemble des quatre années de publications du journal. Ce type de publication permettait de maintenir un certain moral collectif en tournant en dérision les difficultés du quotidien et les absurdités de la guerre.

L’humour, parfois grinçant, servait de soupape : caricatures d’officiers trop zélés, blagues sur la nourriture ou les ordres incohérents, dessins évoquant les permissions ou les relations avec l’arrière… La satire, loin de nier la souffrance, la rendait supportable. Dans une époque où la censure était très forte, la dérision permettait aussi de critiquer le pouvoir sans le dire ouvertement.

Ainsi, Le Rire aux éclats offre un regard collectif et symbolique : celui d’une société qui, pour ne pas sombrer, choisit le rire comme moyen de survie psychologique. En ce sens, il complète les écrits de Barthas et les lettres de Brissaud-Desmaillet : si l’un témoigne de la révolte intérieure du soldat et l’autre de la retenue du chef, la revue exprime une autre forme de réponse d’une nation entière cherchant à tenir bon.

Ces trois voix, si différentes, se rejoignent dans une même volonté de témoignage et de survie spirituelle. Loin de s’exclure, elles se complètent : le soldat donne la vérité du terrain, l’officier exprime la conscience du devoir et l’humoriste révèle la dimension symbolique de la résistance intérieure. Ensemble, elles forment une mémoire plurielle de la Grande Guerre — à la fois intime, hiérarchique et collective — qui éclaire notre compréhension du XXᵉ siècle (Traces de 14-18: actes du colloque international tenu à Carcassonne du 24 au 27 avril 1996, Grain d’Sel, FL 944.081 TRA).

En définitive, ces documents constituent un triptyque de mémoire qui transcende les clivages sociaux et les formes d’expression. Chacun, à sa manière, traduit le même besoin vital : comprendre, dire, et surtout ne pas oublier. Par leurs mots ou leurs dessins, ces témoins ont su transformer l’expérience inhumaine de la guerre en un acte profondément humain, où la création devient résistance et transmission. Leur regard croisé nous rappelle que le souvenir de la Grande Guerre ne se résume pas à l’horreur des combats, mais à la persistance de l’esprit, à la volonté de sens et à la capacité de l’homme à retrouver, au milieu du chaos, la lumière fragile de son humanité.

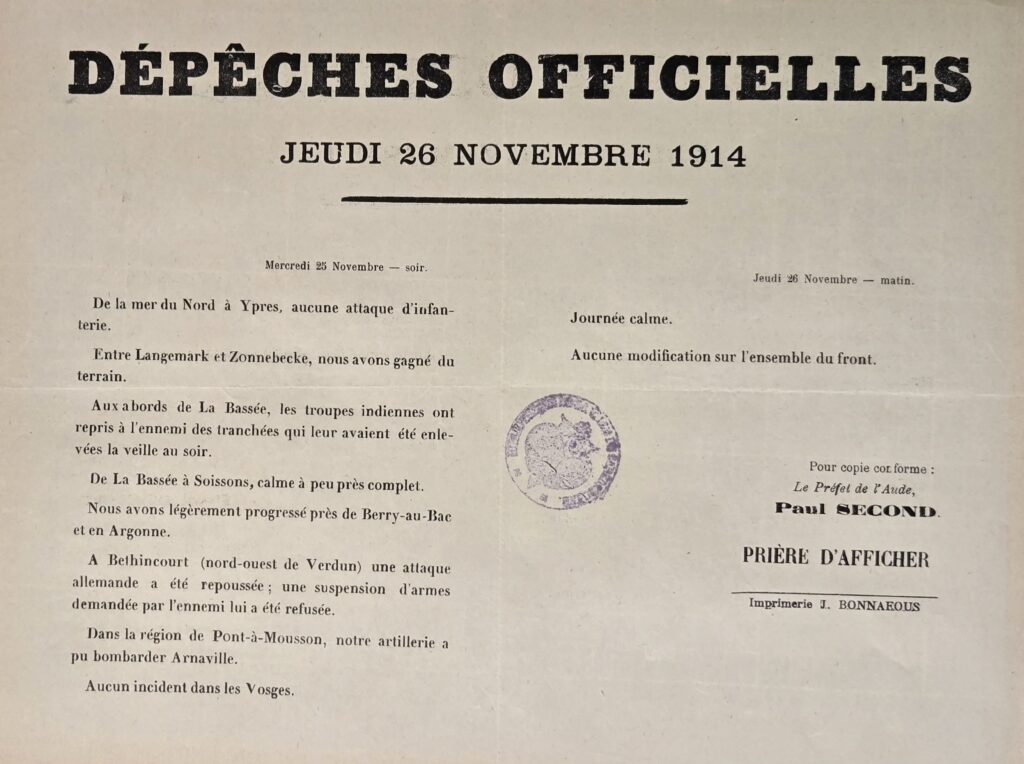

Lorsque la mobilisation générale est décrétée le 2 août 1914, Carcassonne et l’ensemble du département de l’Aude voient partir une grande partie de leurs hommes. « L’arrière » – par opposition au front, qui semble lointain – devient un espace d’attente, de pénurie mais aussi de travail et de solidarité. La guerre s’installe immédiatement au cœur du quotidien carcassonnais. Partout sur le territoire, les femmes, les enfants et des hommes participent à la défense nationale, réinventant leur(s) vie(s) sous les exigences d’un conflit total. Les nombreuses mains s’affairent pour rendre le temps, alourdi par l’absence et la crainte, le plus ordinaire possible. Cela passe par l’intérêt pour les nouvelles reçues du front grâce aux dépêches officielles quotidiennes. Cela passe aussi, notamment, par l’adaptation aux nouvelles nécessités exigées par la guerre au moyen d’une discipline imposée et partagée : restrictions de denrées alimentaires, limites de production, réductions d’accès aux commerces, effort partagé et participation globale. Les documents patrimoniaux de la Bibliothèque de conservation (Affiches : Guerre 1914-1918. 1. Préfecture de l’Aude, 2. Ville de Carcassonne, Fonds local, BIC, FLO I 022228) traduisent cette constante adaptation, indispensable.

Dans l’Aude, comme ailleurs, les dépêches officielles, souvent brèves, rassurantes, étroitement contrôlées, deviennent l’un des vecteurs essentiels de l’information. À Carcassonne, elles sont affichées quotidiennement devant l’Hôtel de Ville, consultées par des foules silencieuses.

Les habitants, bien que conscients que ces dépêches ne révèlent pas tout de l’ampleur du conflit, les espèrent car elles représentent la seule voix officielle du front. On commente, on interprète et on souhaite un courrier individuel devenu un bien précieux (ré)compensant une attente fébrile.

Dès 1915, le préfet de l’Aude Paul Second prend une série d’arrêtés visant à organiser la vie urbaine sous toutes ses formes. Leur affichage public est assuré par les mairies. De nombreux établissements et services sont impactés, des débits de boissons aux salles de spectacles en passant par les commerces tels que les boulangeries ou pâtisseries.

Dans l’Aude, la question de l’approvisionnement devient cruciale. Les moulins du Lauragais sont surveillés, la farine strictement comptée. Le sucre, rare dès 1916, oblige les pâtissiers carcassonnais, notamment ceux des rues piétonnes du centre, à réduire drastiquement leur production. Un arrêté municipal interdit même temporairement la fabrication de pâtisseries “de luxe”, trop gourmandes en matières premières. Les boutiques ne peuvent ouvrir que certains jours. Les cafés et débits de boissons, de leur côté, font l’objet de fermetures anticipées. L’objectif est clair : limiter les rassemblements inutiles et éviter les excès d’alcool en temps de guerre.

Certains établissements doivent également réduire leur éclairage pour économiser le charbon et le gaz. C’est notamment le cas pour les salles de spectacles, théâtres et autres établissements culturels. Dans les villages, les municipalités organisent des marchés contrôlés, pour éviter la spéculation. Certains habitants des territoires les plus agricoles, comme le Lauraguais, doivent livrer une partie de leur blé pour les réquisitions. Les pénuries touchent ainsi tous les foyers et tous les matériaux : charbon, viande, farine, savon, tissu, cuir…

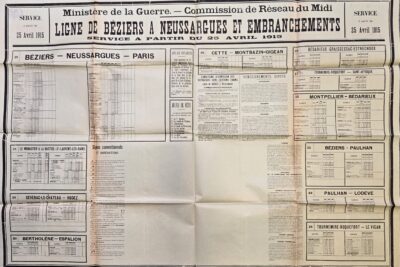

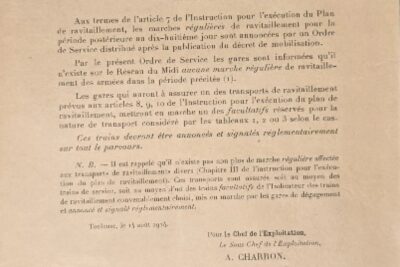

Le charbon est indispensable au fonctionnement de la gare de Carcassonne et des ateliers alentours : il est rationné. Les trains ralentissent, les trajets se raréfient ou se modifient pour participer au ravitaillement des troupes.

La communication par l’affichage, portée par le développement de la reproductibilité technique, trouve son apogée dans les nombreuses affiches réalisées durant la guerre sollicitant l’effort financier et humain des civils. Celles-ci représentent tantôt l’ennemi allégorique terrassé (BIC, Fonds général, GEN X 400265), tantôt l’espoir d’un horizon clément (BIC, Fonds général, GEN X 400283) ou encore l’enfant privé de la solidité paternelle (BIC, Fonds général, GEN X 400289). La nation, par sa présence continue, se substitue ainsi aux ascendants familiaux disparus en engageant la Patrie.

L’appel à l’effort de guerre trouve un écho constructif dans l’Aude où de nombreux habitants participent à la prise en charge d’un quotidien de plus en plus difficile. Pour autant, la solidarité s’organise. À Carcassonne, le comité local de la Société Nationale du Sauvetage de l’Enfance et de l’Œuvre du Vieux Vêtement recueille et accompagne les orphelins de guerre et aménage des mouvements de collecte ou des soirées de gala.

« La Sauvegarde de l’Enfance, L’Œuvre du Vieux Vêtement, L’Assistance par le Travail, compte-rendu de la réunion tenue le 11 juin 1915.» Affiches : Guerre 1914-1918. 1. Préfecture de l’Aude, 2. Ville de Carcassonne. BIC, Fonds local, FLO I 022228.”

Dans le même temps, dès le 5 octobre 1914 est ouvert l’ouvroir municipal destiné à confectionner des effets d’hiver à l’usage des soldats. Les industries textiles réorientent leur production pour répondre aux besoins de l’armée. Les appels à la générosité et aux bonnes volontés se multiplient : les Audois répondent massivement

La Grande Guerre ne s’est pas déroulée dans l’Aude, mais elle a transformé durablement le territoire. À Carcassonne comme dans les villages alentours, il s’agissait de participer à l’effort de guerre : par le travail, les restrictions, la solidarité. Les dépêches officielles ont tenu les familles en haleine ; les arrêtés municipaux ont organisé la discipline collective ; les campagnes de dons ont mobilisé les consciences. Les civils carcassonnais ont vécu une guerre d’attente, d’angoisse et de sacrifice, assortie de privations. Leur quotidien témoigne de la profondeur de la mobilisation de l’arrière.